Ceci est un courrier provenant de M. Laurent KLEINHENTZ, maire de Farébersviller 57450 adressé à Madame Nadine Jeanne Kaupp, petite-fille de Monsieur Pierre Hackenberger.

Auteur de nombreux livres sur la seconde guerre mondiale, sur les « Malgré-Nous » etc.., vous trouverez ci-dessous les témoignages concernant Monsieur Pierre Hackenberger et son parcours de vie.

Chère Madame,

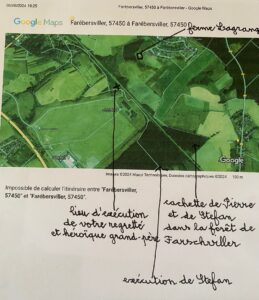

Je me permets de vous adresser les recherches que j’avais entreprises voilà deux décennies au sujet de votre grand-père Pierre Hackenberger. J’avais rencontré sa sœur Mina à Cocheren, écouté les récits de Gérard Lagrange (qui vit encore et habite une des premières maisons face au collège Holderith de Farébersviller). Etant gamin (dans les années 1955), mon grand-père m’avait montré le lieu de la cachette de Pierre planquée dans une sapinière située dans la forêt de Farschviller. On distinguait encore les déblais de terre et l’entrée du souterrain qui s’était effondrée. Je vous adresse par courrier séparé la topographie des lieux.

Avec l’expression de mes salutations distinguées,

Laurent Kleinhentz

Lagrange Gérard

1) Arrestation de 2 maquisards et leur arrêt de mort à la ferme Bruskir.

En ce mois de juin, en pleine fenaison, nous chargions le foin dans la Blickwiese (le long du talus SNCF entre les deux ponts face à la ferme). Deux hommes, sortis comme des diables de leur boîte, jaillirent de la voie ferrée, dévalèrent la pente devant un tir nourri provenant du Stockfeld. Mon oncle suivit en courant les deux fugitifs qu’il connaissait. Arrivés tous les trois dans le rucher, il leur remit en catastrophe quelques effets personnels alors qu’au-dehors, devant la façade de la ferme, la meute des S.A. arrivait. Tels de vieux briscards rompus à la guérilla, les deux hommes se couvraient à tour de rôle en lâchant des rafales ; bientôt ils se perdirent dans les blés bordant la ferme. Grosse déception pour les chasseurs !

Nous, nous fûmes quittes pour une belle frousse : les tirs nous avaient encadrés, l’une des balles se ficha carrément dans la charrette. Mon père fouetta alors les chevaux à bride abattue ; la cour de la ferme protégée par des hauts murs nous mit à l’abri du danger.

Les deux hommes qu’on recherchait n’étaient autres que Hackenberger Pierre (réfractaire, fils d’un cafetier de Cocheren) et un Serbe, prisonnier évadé. Ils narguaient ouvertement les pontes locaux et faisaient de temps en temps le coup de feu contre eux. Aux grands moyens les grands remèdes ! On fit appel à la Gestapo et à la Feldgendarmerie. Deux jours après les faits, un camion à croix gammée s’arrêta dans la ferme et une vingtaine d’hommes en uniforme noir jaillirent de sous la bâche. Ils campèrent chez nous, ayant amené leur paquetage. Leur mission consistait à prendre morts ou vifs ces deux insoumis. Bientôt, les voilà déguisés en parfaits travailleurs qui, une pioche ou une pelle sur le dos, qui, à partir arpenter par deux ou trois les différents secteurs rayonnant autour de la ferme.

Le lendemain matin, on ramena les deux enchaînés. Ils furent invités à s’asseoir sur le fumier.

(Version plausible de leur capture (d’après d’autres renseignements).

Un faux bohémien occupé à tailler l’osier des saules dans la forêt accosta nos deux lascars, peu soupçonneux pour supposer avoir devant eux un quelconque ennemi. Gagnant leur confiance, l’agent dégaina son pistolet et les fit prisonniers.

Mon père crut reconnaître l’un des captifs. De la chambre de l’étage, avec son ardoise, il lui envoya des messages. Il écrivit d’abord une série de noms de villages. Chaque fois, l’entravé répondait discrètement non de la tête. Enfin il sourit lorsque le nom de Cocheren fleurit sur l’ardoise. Par recoupement, papa sut très vite que c’était le fils Hackenberger. Les deux premières initiales suffirent car aussitôt ce dernier acquiesça. Mais tout ce manège n’avait pas échappé à la Gestapo intriguée par le comportement du prisonnier en constants mouvements. Mon père fut surpris dans son action de questionnement à distance et immédiatement soupçonné d’être sans doute un complice. Cet événement eut lieu un dimanche matin peu avant l’heure des offices et pour rien au monde, ma famille n’aurait raté la messe !

La Gestapo méfiante nous suivait à la trace ; même en allant rapidement chercher une salade, mon père fut poliment accompagné. Un policier nous accompagna comme une ombre à l’église et stationna dans le clocher pendant que ma famille s’installait dans les travées. Monsieur Aug Nicolas fut mis au courant de la situation par mon père. Il alla vite prévenir le père Hackenberger.

L’après-midi, la sœur du rebelle arriva et dans sa fureur courageuse subtilisa le revolver d’un des gendarmes. Au milieu des vociférations, elle fut enfin maîtrisée.

Le sort des deux hommes avait déjà été scellé. Hackenberger eut une « mort de faveur » : achevé proprement devant le talus de la voie ferrée par deux coups. Son compagnon eut une mort atroce; en fait c’est un troisième prisonnier, un Russe semble-t-il, qui fut obligé, sous peine d’être passé par les armes, de l’égorger !

Les ordonnateurs de la tuerie revinrent et décidèrent d’enterrer d’autorité les deux hommes près du poulailler. Refus catégorique de mon père. Finalement, le corps du fusillé fut convoyé dans une charrette conduite par son père jusqu’à la morgue du village. Sa tête dépassant du cercueil laissait perler du sang. « Das Schwein ist geladen ! » (le cochon est chargé) dit l’un des bourreaux. Les villageois submergèrent le corps d’un monceau de fleurs tricolores, ce qui mit les tueurs dans une colère noire.

2) Démantèlement du maquis et arrestation de mon oncle et de mon père.

Une soixantaine de maquisards traînaient dans les forêts avoisinantes. Ils avaient leur pied-à-terre chez nous. Mon oncle et mon père les nourrissaient : vaches tuées au noir, moutons qu’on sacrifiait en les précipitant accidentellement sous le train grâce au chien bien dressé. Un constat était alors dressé précisant les causes du préjuduce car les bêtes étaient inventoriées et devaient revenir au Reich.

Monsieur Brucker de Farschviller ramenait deux fois par semaine du pain à ces Waldpiraten.

Les soupçons pesaient déjà lourds sur les deux fermiers Lagrange. Une dame de X…, espionne à la solde de la Gestapo, ramena trois faux déserteurs chez nous, lesquels épinglèrent deux vrais déserteurs cachés dans notre meule de foins (voir par ailleurs témoignages de Marie-Louise Houllé et Lydia Melling).

L’un d’eux, un gars de Sarre-Union, dénonça tout ce qu’il savait. Pour donner le change en aidant ouvertement le régime nazi, mon oncle et mon père partirent pelle et pioche sur l’épaule pour aller schanzen (creuser des tranchées) et prouver aux yeux de l’autorité allemande leur dynamisme patriotique pour le Vaterland. Ils furent ramenés à la ferme par les policiers lancés à leur poursuite. Totalement compromis, les deux frères, emmenés rue des Roses à Farschviller y furent honteusement bastonnés. Sonné par les coups reçus, l’oncle gisait sous la table. Ma tante arriva avec moi. Courageusement, elle tenta de s’interposer lorsqu’on cravacha mon père. « Tu veux subir son sort, eh bien continue à t’en mêler ! » dit l’un des énergumènes. Tous deux furent emmenés à la Brême d’Or et rapidement évacués vers Dachau.

Le soir de leur arrestation, nos foutus maquisards revinrent quémander leur nourriture. Certains d’entre eux, pensant peut-être trouver des policiers allemands chez nous, tenaient des grenades en main, prêtes à être balancées. Ma tante les accueillit vertement et les chassa !

« Ce matin, vous n’étiez pas là pour les sortir du guêpier ! Filez ! ».

Après-guerre, sur les soixante insoumis nourris et logés, sans compter les évadés qui transitaient par le réseau, trois seuls revinrent remercier chaleureusement mon oncle et mon père de les avoir aidés à survivre. Un Anglais, par exemple, revint à la ferme en 1946 sur une superbe moto. La ferme faisait partie d’un réseau pour évadés. Le curé de Folkling nous les envoyait de nuit ; nous, nous les expédions la nuit suivante chez son confrère de Barst.

Lors de la grande perquisition effectuée autour de la ferme, les chevaux des policiers passèrent tout près d’un couvercle de la cachette, établie dans un abri pour vaches, sous un amas de poutres étalées. Cette remise en plein air servait de protection à nos bovins mais sous le plancher, se tenaient ce jour-là nos maquisards.

Lors d’un bombardement, un des trois clandestins qu’on hébergeait à la maison fut blessé. Avec l’Ausweiss de Monsieur Ignatovic, prisonnier Serbe travaillant à la ferme, on partit le faire soigner chez le docteur Siebert.

3) Les combats :

« Wollen sie trotzdem hier bleiben, denn wir nehmen Stellung ? ». Maman et ma tante ne comptaient pas quitter la ferme. Elles tenaient beaucoup à leurs vaches et chevaux. 80 feldgrau environ s’installèrent dans et autour de la ferme. La soupe leur arrivait chaque midi sur un chariot, mais bientôt elle ne leur parvint plus qu’en soirée à cause des tirs d’artillerie U.S. et ensuite, plus du tout. Nos trois charrettes réquisitionnées furent à tour de rôle pulvérisées par les tirs précis dirigés par un guetteur installé dans le clocher de Henriville. A chaque fois, un pauvre marmiton laissait des plumes dans les explosions. L’observateur U.S. aux binoculaires bien ajustées avait une vision si poussée qu’à chaque relève de sentinelles, l’une ou l’autre restait sur le carreau. Un obus précis volatilisa le monceau de traverses qui obstruaient judicieusement l’entrée de notre cave.

N’ayant plus de ravitaillement, les Allemands firent main basse sur nos quadrupèdes qui furent tous embrochés et braisés dans le feu de cheminée. Un âtre improvisé fut aménagé en éventrant notre conduit de fumée. A la guerre comme à la guerre !

De bon matin le 28 novembre, des Américains nous délogèrent de la cave, moi en premier. Les mains en l’air, insouciant, je dévisageais ces gars venus d’ailleurs. La poignée de civils que nous étions remonta les escaliers. « Boches…. hier ? » cria l’un des libérateurs. Fayer Toni me dit de redescendre dire à la vingtaine d’Allemands survivants, (car il y avait eu de nombreux morts et blessés provoqués par les tirs d’artillerie), de se rendre, ce qu’ils firent. Je détiens encore une bible et un chapelet remis par des Américains ce matin-là. La journée se passa dans le calme. Boys et feldgrau se côtoyaient, les Allemands prisonniers goûtant un peu trop à l’avance ces quelques heures de douce captivité. Le soir, les rôles furent inversés.

Sous un déluge de balles crachées par mitrailleuses et mitraillettes, les S.S. dévalèrent en hurlant les marches et extirpèrent les G.I.’s médusés. Je ne fus plus le premier à sortir si vaillamment de mon trou, au contraire je m’attardais longtemps près du puits interne.

Mais le corps de ferme devenait inhabitable et intenable pour nous. Les obus qui pleuvaient sur les bâtiments nous asphyxiaient. C’était la fin du monde qui nous surprenait. Nous décidâmes de fuir dans la fournaise. J’étais devant, portant haut une sainte Icône représentant la Vierge Marie. Malgré les roquettes et les explosions de toutes sortes, aucun des dix membres du groupe ne fut touché.

Avant l’heure d’être soldat, j’exécutais le parcours du combattant, me plaquant tous les 50 mètres, le nez dans l’herbe, alors que giclaient les mottes de terre et les éclats. Au croisement de Théding, ça pleuvait comme à Gravelotte. Notre famille Lagrange (5 personnes) se dirigea vers la maison d’une connaissance à Théding, et les autres avec Fayer Tony (Monsieur et Madame Ignatovic, Stacho le berger, Glad..) filèrent vers Diebling puis Bousbach.

Pendant que je sonnais désespérément chez les Adamy, un obus en face percuta le mur de la mairie de Théding en nous mitraillant sans gravité d’une pluie de gravats et de poussière, au passage. Les tirs d’obus continuèrent jusqu’au 4 décembre. Je faillis être transpercé d’une balle cet après-midi-là car elle atterrit dans le couloir et passa à quelques centimètres de moi.

Lagrange Nicolas+

On passerait des heures à écouter Monsieur Lagrange raconter ses souvenirs. Bien qu’ayant atteint l’âge respectable de 83 ans, il garde une mémoire que personne ne peut prendre en défaut. Il faut l’entendre parler d’une des périodes les plus bouleversantes de sa vie, la dernière guerre. Et s’il y a des héros méconnus qui, par leurs actions quotidiennes ont contribué à la résistance de notre pays face à l’hégémonie nazie, M. Lagrange en est certainement un. Originaire de Coume, il s’installe à Farébersviller en 1939 dans la ferme qu’il venait d’acquérir. Il n’en profita pas, la déclaration de guerre contre l’Allemagne l’obligeant à faire son devoir, comme beaucoup d’autres d’ailleurs.

Le voici donc soldat, embarqué dans ce que l’on a appelé «la drôle de guerre». Pour lui, elle fut de courte durée puisqu’il fut fait prisonnier par les Allemands dans la région de Toul. A la signature de l’Armistice, démobilisé puis libéré en tant que Lorrain, il rentra chez lui pour y découvrir sa ferme détruite. Le responsable du canton (allemand bien sûr) le convoqua pour lui notifier qu’en deux semaines, tout serait reconstruit… ce qui fut fait. Mais la grande Allemagne voulant s’attirer les bonnes grâces des Lorrains annexés fit mieux encore, elle lui fournit dix vaches et deux chevaux que Nicolas réceptionna en gare de Forbach.

Passeur

La vie reprenait son cours ; des habitants du village venaient travailler à la ferme moyennant quelques subsistances. N’était-ce pas là un moyen généreux de venir en aide à des compatriotes plus malheureux que soi ? Quand on connaît la suite de l’histoire, on n’en doute plus. Tout a commencé lorsqu’un jour un déserteur de la Wehrmacht se présenta chez lui afin de lui demander de l’aide, et c’est tout naturellement que notre bonhomme lui offrit le gîte et des vêtements civils.

- Lagrange ne pouvait soupçonner alors que cet homme qui fuyait l’Allemagne serait le premier d’une longue liste. 320 personnes au total furent cachées, nourries par M. Lagrange, mettant ainsi en péril sa vie et sa famille. Toutes ces personnes lui étaient adressées par le prêtre de Folkling.

Il n’avait pourtant pas l’âme plus patriote qu’un autre, notre héros, mais son grand cœur ne pouvait se résoudre à refuser gîte et couverts à ces pauvres hères. Ils étaient Anglais, Français et Allemands. Jusqu’en 1944, il devint l’un des passeurs les plus efficaces de la région. Aménageant des caches dans sa ferme, il hébergea jusqu’à 16 personnes à la fois. Même les résistants cachés dans la forêt toute proche s’approvisionnaient à la ferme. Les déserteurs de la Wehrmacht troquaient leurs uniformes contre des vêtements civils et munis d’une fourche, ils traversaient ainsi nos campagnes sans trop de risques.

Oui, mais voilà : plus il accueillait de personnes, plus il encourait le risque d’être dénoncé.

Ce qui devait arriver, arriva, par l’intermédiaire d’un déserteur de l’armée allemande qui fut pris dans un contrôle de patrouille. Il ne résista guère, précisant même d’où provenaient les vêtements dont il était affublé et combien de réfractaires et résistants M. Lagrange hébergeait dans sa ferme.

Déporté à Dachau

Le lendemain, M. Lagrange vaquant à ses occupations quotidiennes, ne fut guère surpris en voyant débouler dans la cour de sa ferme, trois voitures appartenant à la sinistre police allemande ; des hommes en surgirent armes au poing. Une perquisition fut rondement menée, elle ne donna aucun résultat, preuve s’il en faut, que les caches étaient sûres. Les Allemands ne lésinant point voulaient embarquer toute la famille, M. Lagrange leur fit cette réponse : «Ici, c’est moi le patron, s’il faut prendre quelqu’un, c’est moi», il fut arrêté immédiatement. Emmené à Farschviller, il y rencontra d’autres camarades d’infortune. Interrogé sous la torture (on lui pointa le canon du fusil plus de dix fois sur la nuque), il nia tout et leur résista ainsi toute une semaine. De guerre lasse, la police le transféra au camp de la Brême-d’Or avec ses compagnons. Mais la Brême-d’Or n’était qu’une étape. Dachau fut la destination finale.

Dachau, ce nom qui donne le frisson, ce nom synonyme de morts, de martyrs. Neuf mois d’enfer pour lui, dans l’incertitude du lendemain, du sort réservé à sa famille. Harcelé par les kapos, côtoyant la mort chaque jour, il voyait les camarades autour de lui décimés par le typhus ou par le sadisme des gardiens S.S. (En tombant à l’entrée d’un wagon, il fut frappé au dos par un gardien, avec la crosse d’un fusil ; il ne dut son salut qu’à deux camarades qui le hissèrent à l’intérieur du wagon).

Chaque jour, il devait, en compagnie d’autres prisonniers, se rendre à pied au dépôt de la gare de Munich pour y travailler. Seul salaire, un pain de seigle de 1,5 kilos pour 16 personnes et des écorces de chêne en guise de café. Le soir, il retrouvait son lit dans une baraque où les fenêtres n’avaient pas de vitres, sans portes et ceci en plein hiver. Le matin en se réveillant, il fallait d’abord évacuer du dortoir ceux que la mort avait visités pendant la nuit, morts de faiblesse, de faim, morts du typhus, morts pour rien.

Il ne dut sa survie qu’à un médecin complaisant qui le maintint à l’infirmerie plus de trois mois suite à une blessure à la cheville provoquée par un morceau d’acier. L’espoir d’être libéré se concrétisa un jour.

Les Américains étaient là, la fin du cauchemar aussi. M. Lagrange fut l’un des premiers à être rapatrié en France (via Strasbourg) par des camions militaires. Sa famille eut certainement du mal à reconnaître en cet homme squelettique Nicolas Lagrange que les Allemands avaient emmené 9 mois auparavant.

Aujourd’hui, M. Lagrange ne veut tirer aucune gloire de son passé. Il n’a aucune haine ou rancune envers ses bourreaux.

Que voulez-vous, les vrais héros sont ainsi faits !

Madame Bigel Cécile

Le cas du malheureux Hackenberger, (Malgré-Nous fusillé sur le talus SNCF derrière la ferme Bruskir) :

Trois policiers S.S s’étaient arrêtés devant la ferme Bigel rue des roses, épuisés, mal à l’aise. Ils n’avaient pas mangé et me le firent savoir. Après s’être restaurés au frais de la princesse, ils abusèrent de schnaps dans le café noir. Dans leur ivresse, ils rapportèrent avoir tué le malheureux Hackenberger.

Comme les enfants attendaient l’organiste Henry originaire de Cocheren qui venait chanter chaque dimanche les Vêpres, ils partirent sur le lieu de l’exécution. Le corps du malheureux gisait recroquevillé dans l’herbe, sa tête reposant sur l’avant-bras comme s’il dormait.

Un des policiers, bien guilleret, me raconta en sirotant l’alcool, alors avoir reconnu dans l’attroupement mon fils Gilbert.

« Du bist ein Biiigel. Du kannst vom Glück reden. Verschwinden Sie alle gar, Lausbuben ! » (Tu es un Bigel. Tu t’en tires à bon compte. Disparaissez tous, garnements ! )

Madame Erna Gamel, née Flaus le 22 novembre 1922 à Henriville, est titulaire des Croix du Combattant, du Combattant volontaire, du Combattant volontaire de la Résistance, des médailles de la Déportation et de la Famille Française pour avoir élevé six enfants.

Elle sollicite l’obtention de la Légion d’Honneur pour nobles services patriotiques rendus à la Nation, car, précise-t-elle « depuis maintenant plus de 60 ans, les traumatismes endurés notamment à Ravensbrück cisaillent continuellement mon être comme le bistouri des chirurgiens entre les mains desquels j’ai passé plusieurs opérations délicates liées à ma détention forcée, la dernière étant l’amputation de ma jambe. »

Outre le récit de l’évasion de son frère Ernest, elle joint à la présente requête :

– sa carte de rapatriée : n° 3928055

– sa carte de combattant : n° 83558

– sa carte de combattant volontaire de la Résistance : n° 124015

– sa carte de déporté résistant : n° 201827268.

Erna Gamel Voici son témoignage : « J’ai été arrêtée par la Gestapo le 17 octobre 1944 au domicile familial de Henriville. En compagnie de ma mère, je fus dirigée vers le camp de la Goldene Brem pour y subir des investigations poussées sur nos menées subversives à l’encontre du IIIème Reich.

Maman avait déjà été convoquée la veille à la mairie de Farschviller, siège d’une antenne de la Gestapo, à des fins d’interrogatoire. Questionnée par un limier perspicace aux manières bien rodées pour effrayer ses clients et leur extorquer des aveux, elle s’alarma parce que sa fille cadette avait récemment ramené trois réfractaires à la maison pour les rassasier. Il faut savoir que ma sœur était allée en forêt récupérer des pousses de sapin pour en concocter du sirop, et qu’elle y fit la connaissance de trois transfuges habitant le secteur. Elle se proposa un peu légèrement de les inviter à venir se restaurer chez nous. Les trois jeunes Waldpiraten furent appréhendés plus tard. L’un des insoumis (conscrits qui cherchèrent à échapper au service militaire allemand) était le fils de la pharmacie Valraf de Merlebach. Alors, quelqu’un de malintentionné les avait-il dénoncés ?

Non, l’enquêteur s’intéressait plutôt au cas de mon frère aîné, Ernest qui venait de s’évader. Tombant des nues, Mère ignorait absolument tout de sa récente échappée de la caserne basée à Nuremberg-Furth. Elle dit tout naturellement à l’enquêteur : « Eh bien, si vous l’attrapez, vous n’aurez qu’à le punir pour sa désertion. Il a l’âge de raison où l’on doit mesurer les conséquences de son geste ; moi j’ignore très honnêtement où il se trouve. »

En ce matin du 17 octobre donc, maman s’était rebellée sur le pas de sa porte en disant simplement aux agents de la Feldgendarmerie que des gens bien élevés comme eux n’expédieraient jamais en prison une mère de famille qui avait encore à charge de jeunes enfants, dans la mesure où elle n’avait rien à se reprocher. Peine perdue ! « Puisque votre mari que nous avons raté de peu est parti creuser (schanzen) des tranchées anti-chars du côté de Barst, eh bien ! c’est lui qui les élèvera, en attendant ! » vociféra l’un des cerbères.

Nous voilà donc emmenées au camp de la Brême d’Or (Goldene Brem) et soumises à des questions musclées.

« Da bleiben sie beide bis ich die Warheit erfahre ! Vous resterez ici toutes les deux jusqu’à ce que j’apprenne la vérité ! » fulminait l’homme au manteau noir. Je me gardai bien de divulguer quoi que ce soit. En effet, par déduction et par des rumeurs fondées, j’avais appris que mon frère avait manifestement réussi à se réfugier dans la parenté proche, voire même à être hébergé clandestinement chez ma tante de Novéant.

Je fis superbement l’ignorante. Ma mère également, mais elle pour cause de totale ignorance ! A tour de rôle, nous passâmes plusieurs fois au bureau de la Kriminalpolizei. On nous accusait d’avoir déstabilisé le Reich à des fins politiques en aidant des ennemis du peuple et du Führer à se soustraire à la Wehrpflicht (obligation du service armé) et que la Sippenhaft (loi de représailles à l’égard du clan familial en cas de fuite d’un membre de la famille) prenait ici tous ses effets. Les enquêteurs firent chou blanc et n’obtinrent aucun aveu ! « Vous perdez votre temps, nous ne savons rien », répétions-nous inlassablement.

Le manger était très spartiate, la vie n’était pas rose du tout, côté sarrois.

Je plaignais sincèrement Mademoiselle Georgette Hackenberger, enceinte des œuvres de son fiancé Stefan, un prisonnier serbe, qui avait été fusillé en compagnie de son frère Pierre, ancien spahi, près de la ferme Bruskir de Farébersviller le 16 juillet 1944.

Je lui donnai mes bonnes chaussures. La malheureuse que me quitta peu après mourut plus tard comme ma mère à Ravensbrück. Je récupérai ses claquettes en bois, lesquelles ne firent pas long feu. A la fin de mon séjour au camp de la Brême d’Or, je marchai pieds nus ; d’ailleurs, il fallait les voir mes pieds ! tout ensanglantés avec leur voûte plantaire racornie comme des semelles trouées.

Voici l’extrait d’un courrier écrit au crayon de papier par le père de Pierre Hackenberger, détenu comme nous en cet endroit sinistre et qui mourra plus tard à Orianenbourg-Sachsenhausen. Il précisait à Mme Scheidweiler, sa fille aînée restée à Cocheren : « Dis à maman de fournir à Georgette qui est enceinte plus de pain, au moins deux à trois fois par semaine. Ici nous avons faim jour et nuit et peu à manger. Qu’elle envoie du pain de seigle même si rien n’est étalé dessus. Tout au long des jours, nous ne recevons pas de pain. Du beurre et de la marmelade, vous pouvez également m’en envoyer. Du pain de seigle, vous devez en recevoir. Ici nous avons faim jour et nuit et peu à manger. Il ne faut plus, à mon avis, essayer d’économiser. Cela ne sert à rien. Toutes mes dents sont déjà cassées à cause du pain très dur. Alors procure-moi du pain, cela n’a pas besoin d’être du pain blanc. Elle devra également me ramener mes chaussures de chasse et ma ceinture, mais les faire d’abord réparer. Ton père qui salue et t’embrasse beaucoup, toi et les enfants. Bises à maman. »

Condamnée pour atteinte à la sécurité publique de l’Etat allemand, je partis menottée avec une dame âgée, Mme Huselstein de Leyviller, condamnée elle aussi parce que son fils s’était soustrait à la Wehrmacht. Au bout du cortège des bagnardes, suivait maman, les poignets enlacés, peinant à côté de son binôme. Embarquées en gare de Saarbrücken, nous mîmes huit jours pour rallier le Konzentrationslager de Ravensbrück.

Nos haltes nocturnes se passèrent dans des prisons, au fil d’un déplacement bien peu confortable. Par exemple, je séjournai une nuit au Zuchthaus de Nuremberg,

Notre groupe de détenues ayant été filtrées et cataloguées au vu de la corpulence sur la même file à l’entrée du camp, chacune reçut un matricule peint sur le dos de son manteau.

J’allai passer quatre semaines en compagnie de maman dans le Block n° 26 de Ravensbrück avant de la quitter à jamais. Non, ma mère n’avait plus le punch pour tenir le coup ! Le stress, l’épreuve carcérale et le manque de nourriture laminaient progressivement son tonus. J’essayai de lui remonter le moral. Nous dormions l’une au-dessus de l’autre dans un châlit à trois étages. L’appel durait tous les matins de 4 heures à 6 heures : deux heures pleines, à devoir rester debout, à intervalles espacés pour ne pas bénéficier du support rassurant des épaules de voisins compatissants. La température hivernale ajoutait sa dose d’insalubrité. Plus d’un prisonnier s’affala par terre, victime de faiblesse.

Le manger qui suivait ce rassemblement était très chiche : une tranche de pain qui s’amenuisait tous les jours et une lavasse brunâtre semblant rappeler un café antique. Pour tuer le temps et surtout les résidents par voie de conséquence, nous partions tous les matins en camions, après le très petit-petit-déjeuner, vaquer inutilement à la colline de sable (Sandberg) où notre tâche consistait à projeter, d’un tas sur une autre, la pelletée de la voisine, en une ronde sans fin destinée, à n’en pas douter, à épuiser progressivement les forces des captives.

Je m’alarmai de l’état des jambes maternelles, bien enflées avec leurs coussinets bleuâtres. La pluie suivie d’un froid vif n’arrangeait pas ses affaires. A des fins de prophylaxie et sans doute pour enrayer les risques d’épidémies, on nous inocula des piqûres dont l’un des effets pervers dérégla mes menstrues et les fit s’arrêter.

Un beau matin que je situe vers la mi-décembre, je fus réquisitionnée pour partir avec 700 autres prisonnières, travailler dans l’entreprise Zeiss-Ikon à Dresde. Il n’y eut pas d’adieu, je ne revis plus maman.

Le bâtiment industriel se situait aux abords de la gare de marchandises, non loin de la vieille ville. Nous avons eu la consigne de vérifier et de contrôler minutieusement les téléobjectifs, les oculaires de visée et autres lentilles de jumelles destinées aux bateaux et avions. Il s’agissait d’éliminer les pièces défectueuses car souvent rayées qu’on signalait alors par un ruban rouge après les avoir auscultées sur des appareils de mesure et d’étalonnage. Le signe vert en indiquait la parfaite utilisation. Des travailleurs polonais n’avaient pas leur pareil pour détraquer la belle mécanique d’où nos tests de contrôle obligés. Mais gare au saboteur surpris !

Lors d’une alerte aérienne qui nous obligea à nous enterrer dans des bunkers aménagés non loin de notre lieu de travail, je tombai par terre, déséquilibrée par la rupture des lanières de mes sabots. Bousculée et rapidement submergée par la troupe captive qui filait sous les coups de l’enragée cravache, je mis du temps à émerger de la grappe humaine. De magistrales flanquées de gourdin me remirent illico debout. Inutile d’aller se plaindre à propos de ce cruel tourment qui me laboura l’échine et dont je garderai des séquelles à vie.

Un gémissement signifiait le mur d’à côté et le coup de grâce ! Contre mauvaise fortune, je m’estimais heureuse d’avoir pu échapper une fois encore au mauvais sort.

Le 14 février, nous vécûmes en direct le monstrueux bombardement sur Dresde qui fit quelque 200 000 victimes, sinon plus. Nous eûmes la chance d’avoir été épargnés par les chapelets de bombes incendiaires et au phosphore. Je suppose à raison que les aviateurs américains volant de jour puis les pilotes anglais les relayant durant cette nuit fatidique préférèrent réduire en cendres les sites industriels disséminés dans les faubourgs plutôt que de larguer la mort à tout va sur le vieux centre historique dont certains pâtés de maisons furent quelque peu épargnés par les souffles torrides de la mer de flammes se déchaînant comme un ouragan de feu. Et nous, les quelques modernes Loth échappées de la destruction de la ville qui avions vécu de très très près cette démentielle épreuve, oui, après notre sortie à l’air libre nous découvrîmes Sodome et Gomorrhe !

En effet, bloquées dans nos deux bunkers anti-aériens, stressées par la panique et au milieu des tremblements causés par les explosions sans fin, nous restâmes trois jours, dépourvues de toute nourriture. Les cuisines équipées électriquement n’étant plus reliées au réseau pulvérisé de la Reichstromkraft, ne purent nous sustenter.

Je bus l’eau de l’Elbe qui charriait des cadavres, faute de boisson correcte.

La menace soviétique commençait à se profiler. Nous fûmes alors emmenées par camion vers la frontière tchèque. Mais très vite, devant la menace des incursions des chasseurs-bombardiers russes en goguette dont les pilotes tiraient à vue sur tout ce qui bougeait, il fallut continuer à pied la marche épuisante.

La garde-chiourme, consciente du mauvais sort qui l’attendait, préféra nous abandonner, soucieuse à mon avis de ne pas avoir à subir nos outrages revanchards qu’elle nous avait si gentiment réservés. Dormant au petit bonheur dans des greniers, logeant au gré de l’excursion pédestre dans des demeures inhabitées que les autochtones avaient abandonnées et en nous aventurant par la suite dans le no man’s land lâché par les troupes allemandes en déroute, nous avancions vers nos Libérateurs. Le soir répercutait les tonitruantes salves des orgues-de-Staline.

Mais quel peuple barbare découvrîmes-nous le 3 mai 1945 ! Une armée de rustres, indigne de la patrie de Lénine ! Sa principale occupation consistait à faire la chasse aux femelles. Notre salut résidait dans la fuite. Très circonspectes, nous quittions les lieux occupés par ces sauvages qui faillirent par trois fois nous tuer, tirant au jugé dans notre direction. Il ne fallait pas demander son reste. Nous restions soigneusement à l’écart de tout attroupement lorsqu’une colonne de ces Attila modernes se pointait.

Je ne m’attarderai pas sur l’attitude irrespectueuse de certaines Flintenweiber de l’Armée Rouge, égéries sans foi ni loi, qui laissèrent également leurs traces sanglantes dans le paysage.

Et puis, heureuse rencontre, notre trio tomba sur une famille messine qui arborait sur une charrette un drapeau tricolore. Elle nous emmena vers la civilisation. Vivant d’expédients sur le terrain, chaque occupant s’attelait à simplifier aux autres passagers l’existence des pauvres vagabonds que nous étions devenus. Je mis à profit mes dons de trayeuse pour restaurer en lait le groupe assoiffé. D’autres partirent à la collecte de nourriture ou de vêtements. On nous affubla d’habits militaires afin de mieux pouvoir échapper, grâce à ce déguisement, à la furie bestiale des violeurs de l’Armée Rouge. Enfin, une délégation française nous recueillit. Il était question de nous envoyer par avion vers la Patrie. Finalement, nous ralliâmes par train le centre de rapatriement de Metz par des voies de chemin de fer détournées tant les bombardements alliés avaient perturbé la Reichsbahn.

Les cheveux coupés de près, après un épouillage garanti qui élimina enfin nos petites pestes, j’arrivai le 30 mai 1945 à la maison, ombre de moi-même.

.Témoignage de Mme Scheidweiler, sœur de Pierre Hackenberger

Un dimanche d’été, le 16 juillet 1944, ma sœur (cf. sa photo) et moi fûmes convoquées à la ferme Bruskir. Nous ne savions pas trop où elle se situait sur le ban de Farébersviller. Finalement, nous la trouvâmes. De soi-disant ouvriers en bleu de travail s’occupaient dans les granges ou près du foin. Je crus reconnaître mon frère. En fait, un homme s’était affublé de son chapeau qu’il avait emprunté à mon père. Bien nous prit de ne pas lier contact avec eux car très vite, les pseudo-paysans sortirent leur jeu et nous firent asseoir sur un banc. «Halt, Gestapo sie sind verhaftet.» On nous emmena dans la grange. J’y découvris mon frère… mort, le nez cassé avec un large hématome sur le visage et une balle dans le dos. Je pus rentrer, accompagnée du chef de la gendarmerie. J’étais maman de trois enfants. Au moment de partir, le Serbe Stephan me dit angoissé : « moi aussi je vais être fusillé. » Ma soeur fut sommée de rester à la ferme. Elle avait brodé « vive de Gaulle » dans la doublure de la veste de mon frère et les Allemands souhaitaient l’interroger sur ses sentiments et son attitude rebelle à leur égard. Le lendemain, sous escorte policière, elle revint prendre quelques habits et partit à jamais, mourir à Ravensbrück. Mon père reçut l’ordre de récupérer son fils. Terrassé par la douleur, il le ramena en charrette et installa la bière dans la salle attenante du café. Le cercueil resta ouvert comme le veut la tradition chez nous lors de la veillée funèbre. Aucun voisin n’osa venir nous présenter les condoléances. Tous craignaient des ennuis, et on les comprend. Cela sentait le soufre pour nous. Mon père qui fut convoqué le même jour à Saint-Avold, s’alita disant qu’il était malade. La Gestapo revint le lendemain, le ramena manu militari pour l’interrogatoire. Il ne put assister aux obsèques de son fils. Au matin, nous avions installé l’eau bénite près du catafalque. Un voisin courageux se présenta pour honorer la dépouille. A ce moment, surgit de je ne sais où un Feldgendarme qui balança le goupillon dans le café. Une voiture s’approcha. « Allez me chercher des porteurs » hurla une voie glaciale. Le long coffre fut glissé dans le véhicule qui prit la direction du crématorium de Saarbrücken. Je récupérai les cendres. Maman me dit : « ce sont des Holzäsche, des cendres de bois ! Ce ne sont jamais les restes de mon fils ! » L’intuition d’une mère abattue d’un chagrin immense !

Je partis seule déposer l’urne sur notre tombe fraîchement aménagée en cours d’année. Deux S.A locaux en avaient saccagé la bordure pour y creuser un trou profond de 50 cm : j’y enfouis les supposés restes de mon frère.

Mon père fut emmené à la Brême d’Or. Suite au courrier paternel réclamant des vivres, je partis au camp de la Brême d’Or. Un endroit sinistre. J’approchai du portail. « Je voudrais remettre ce paquet à Herrn Hackenberger Peter ! » Le colis fut pris par une des sentinelles armées en faction devant les deux miradors.

J’essayai de pouvoir entrer en conversation avec mon père. Pas moyen, j’arpentai deux fois de suite la route qui longeait le camp. Il me vit et me fit comprendre par des gestes où se lisait l’inquiétude que je devais déguerpir sans demander mon reste. « C’est trop dangereux. » avais-je lu de loin sur ses lèvres.

Mon père a été déporté à Orianenbourg-Sachsenhausen début septembre 1944. Il est mort là-bas.

Témoignage de Mme Guilleminette (Mina) Scheidweiler† née le 17.9.1913, la sœur de Hackenberger Pierre †

Apprenti boucher durant son adolescence, mon frère Pierre s’est par la suite engagé pour trois ans chez les Spahis. Il séjourna à Médéa en Algérie de 1936 à 1939. Libéré de ses obligations militaires, il partit avec les siens se replier durant l’Exode à Toulon-sur-Arraux en Saône-et-Loire.

Après la défaite, notre famille retourna à Cocheren. Tout en étant mineur, mon père tenait un café près de l’église. Mon frère Pierre retrouva son métier et l’exerça dans une boucherie d’Altenkessel en Sarre. Il fut appelé dans la Wehrmacht et pour ne pas éveiller les soupçons, il partit en train vers son affectation. Seulement, il avait au préalable arrangé le coup avec ma soeur Georgette qui l’accompagnait discrètement. Il se changea dans les toilettes d’un wagon et se retrouva habillé en civil. Ma soeur ramena la valise bourrée d’effets militaires que je partis, de nuit, enterrer dans un coin de la forêt de Cocheren où elle se trouve encore. Comble de malchance, mon frère qui revenait à pied par la forêt fut surpris par le fils de l’Ortsgruppenleiter qui habitait deux maisons plus loin que la nôtre.

Le pot-aux-roses était découvert et mon frère préféra émigrer sous d’autres cieux plus sereins. Il atterrit du côté d’Angoulême où séjournaient quelques habitants de Cocheren. Ironie du sort : il fut arrêté comme déserteur de l’armée allemande (avec internement du 12.11. au 27.11. 1943). Un soir, l’un des voisins de cellule lui fit savoir qu’il allait être fusillé. «Ce sera pour demain matin, sauve-toi ! » Il parvint à arracher les barreaux scellés dans la fenêtre de sa geôle perchée au second étage. N’écoutant que son courage, il sauta par terre, en ayant au préalable entouré ses pieds de toutes les couvertures possibles pour amortir sa chute brutale. Un gendarme français le cacha. Quelle mouche le piqua pour qu’il revînt se jeter dans la gueule du loup ? Il faut dire à sa décharge qu’en Charente il était recherché. Il préféra réapparaître à Cocheren à la grande stupeur et à l’inquiétude légitime de mon père. Mes parents vivaient sur des charbons ardents craignant pour leur vie, appréhendant une dénonciation qui déclencherait des perquisitions. Mon frère était assez insouciant et ne prenait pas toujours toutes les précautions d’usage pour se faire discret. Il avait néanmoins aménagé une cachette ingénieuse derrière le comptoir. Dans le plancher se trouvait une trappe invisible. Elle était coupée avec précision, surhaussée d’un caillebotis et livrait une cache aménagée. C’était un trou dans lequel il se planquait lors des situations critiques, il avait même installé l’électricité dedans. La présence de mon frère parvint aux oreilles du chef de la Feldgendarmerie de Merlebach qui était originaire de Reimsbach comme mon père. Le parallèle s’arrête là car l’autre ne se fit pas prier pour créer la panique chez nous en multipliant les perquisitions à l’improviste. Mais à chaque fois la cachette s’avéra géniale car personne ne la flaira. Un jour, mon frère surpris par l’arrivée inopinée des gendarmes renifleurs, dut se cramponner quelques heures aux crochets suspendus dans la cheminée.

Il se lia bientôt avec Stefan employé comme valet de ferme chez les Blum qui étaient cultivateurs. Stefan était un prisonnier serbe que l’autorité allemande avait affecté auprès des agriculteurs. Vite, ils sympathisèrent et n’hésitèrent pas à faire le coup de feu face à la direction locale du parti.

Un dimanche d’été, le 16 juillet 1944, ma soeur (cf. sa photo) et moi fûmes convoquées à la ferme Bruskir de Farébersviller. Nous ne savions pas trop où elle se situait. Finalement, nous la trouvâmes. De soi-disant ouvriers en bleu de travail s’occupaient dans les granges ou près du foin. Je crus reconnaître mon frère. En fait, un homme s’était affublé de son chapeau qu’il avait emprunté à mon père. Bien nous prit de ne pas lier contact avec eux car très vite, ils sortirent leur jeu et nous firent asseoir sur un banc. «Halt, Gestapo sie sind verhaftet.»

Un dimanche d’été, le 16 juillet 1944, ma soeur (cf. sa photo) et moi fûmes convoquées à la ferme Bruskir de Farébersviller. Nous ne savions pas trop où elle se situait. Finalement, nous la trouvâmes. De soi-disant ouvriers en bleu de travail s’occupaient dans les granges ou près du foin. Je crus reconnaître mon frère. En fait, un homme s’était affublé de son chapeau qu’il avait emprunté à mon père. Bien nous prit de ne pas lier contact avec eux car très vite, ils sortirent leur jeu et nous firent asseoir sur un banc. «Halt, Gestapo sie sind verhaftet.»

On nous emmena dans la grange. J’y découvris mon frère… mort, le nez cassé avec un large hématome dans le visage et une balle dans le dos. Je pus rentrer, accompagnée du chef de la gendarmerie. J’étais maman de trois enfants. Au moment de partir, le Serbe Stephan me dit angoissé : « moi aussi je vais être fusillé. » Ma soeur fut sommée de rester à la ferme. Elle avait brodé « vive de Gaulle » dans la doublure de la veste de mon frère et les Allemands souhaitaient l’interroger sur ses sentiments. Le lendemain, elle revint prendre quelques habits et partit à jamais, mourir à Ravensbrück. Mon père reçut l’ordre de récupérer le corps de son fils. Il le ramena en charrette et installa la bière dans la salle attenante du café. Le cercueil resta ouvert comme le veut la tradition chez nous lors de la veillée funèbre. Aucun voisin n’osa venir nous présenter les condoléances. Tous craignaient des ennuis, et on les comprend. Cela sentait le soufre pour nous. Terrassé par la douleur, mon père qui fut convoqué le même jour à Saint-Avold, s’alita disant qu’il était malade. La Gestapo revint le lendemain, le ramena manu militari pour l’interrogatoire. Il ne put assister aux obsèques de son fils. Au matin, nous avions installé le bénitier près du catafalque. Un voisin courageux se présenta pour honorer la dépouille. A ce moment, surgit de je ne sais d’où, un gendarme qui balança le goupillon dans le café. Une voiture s’approcha. « Allez me chercher des porteurs » hurla une voie glaciale. Le long coffre fut glissé dans le véhicule qui prit la direction du crematorium de Saarbrücken. Je récupérai les cendres. Maman me dit : « ce sont des Holzäsche, des cendres de bois ! Ce ne sont jamais les restes de mon fils ! » L’intuition d’une mère abattue d’un chagrin immense ? Je partis seule déposer l’urne sur notre tombe fraîchement aménagée en cours d’année.

Deux S.A locaux saccagèrent la bordure et creusèrent un trou profond de 50 cm : j’y enfouis les supposés restes de mon frère. Mon père fut emmené à la Neue Bremme.

Lettre de M. Hackenberger père (écrite au crayon sur du papier pelure le 11 août 1944) :

« Chère Mina, je veux vite t’écrire quelques lignes. Dis à maman de fournir à Georgette (qui est enceinte, NdR) plus de pain, au moins deux à trois fois par semaine. Qu’elle envoie du pain de seigle même si rien n’est étalé dessus. Tout au long des jours, nous ne recevons pas de pain. Du beurre et de la marmelade, vous pouvez également m’en envoyer. Du pain de seigle, vous devez en recevoir. Ici nous avons faim jour et nuit et peu à manger. Il ne faut plus, à mon avis, essayer d’économiser. Cela ne sert à rien. Toutes mes dents sont déjà cassées à cause du pain très dur. Alors procure-moi du pain, cela n’a pas besoin d’être du pain blanc. Elle devra également me ramener mes chaussures de chasse et ma ceinture, mais il faudra d’abord les faire réparer. Ton père qui salue et t’embrasse beaucoup, toi et les enfants. Bises à maman. »

Suite au courrier de mon père, je partis au camp de la Brême d’Or. Un endroit sinistre. J’approchai du portail.

« Je voudrais remettre ce paquet à Herrn Hackenberger Peter ! » Le colis fut pris par une des sentinelles armées en faction devant les deux miradors. J’essayai de pouvoir entrer en conversation avec mon père. Pas moyen, j’arpentai deux fois de suite la route qui longeait le camp. Il me vit et me fit comprendre par gestes de déguerpir. « C’est trop dangereux. »

Mon père a été déporté à Oranienburg-Sachsenhausen début septembre 1944. Il est mort là-bas.

Madame Erna Gamel, née Flaus le 22 novembre 1922 à Henriville, (Chevalier de la Légion d’Honneur) rapporte les faits suivants : « J’ai été arrêtée par la Gestapo le 17 octobre 1944 au domicile familial de Henriville. En compagnie de ma mère, je fus dirigée vers le camp de la Goldene Brem pour y subir des investigations poussées sur nos menées subversives à l’encontre du IIIème Reich. Maman avait déjà été convoquée la veille à la mairie de Farschviller, siège d’une antenne de la Gestapo, à des fins d’interrogatoire. Questionnée par un limier perspicace aux manières bien rodées pour effrayer ses clients et leur extorquer des aveux, elle s’alarma parce que sa cadette avait récemment ramené trois réfractaires à la maison pour les rassasier. Alors, quelqu’un de malintentionné les avait-il dénoncés ? Il faut savoir que ma soeur était allée en forêt récupérer des pousses de sapin pour en concocter du sirop, et qu’elle y fit la connaissance de trois transfuges habitant le secteur. Elle se proposa un peu légèrement de les inviter à venir se restaurer chez nous. Les trois jeunes Waldpiraten furent appréhendés plus tard. L’un des réfractaires était le fils de la pharmacie Valraf de Merlebach. Non, l’enquêteur s’intéressait plutôt au cas de mon frère aîné, Ernest. Tombant des nues, Mère ignorait absolument tout de sa récente échappée de la caserne basée à Nuremberg-Furth. Elle dit tout naturellement à l’enquêteur : « Eh bien, si vous l’attrapez, vous n’aurez qu’à le punir pour sa désertion. Il a l’âge de raison où l’on doit mesurer les conséquences de son geste, moi j’ignore très honnêtement où il se trouve. » (cf. récit de Flaus Ernest, son frère).

Côté sarrois, le manger était très spartiate, la vie n’était pas rose du tout. Je donnai mes bonnes chaussures à Mademoiselle Georgette Hackenberger, enceinte des œuvres de son fiancé Stefan, un prisonnier serbe, qui fut éliminé (après son frère Pierre) en forêt de Farschviller le 16 juillet 1944.

La malheureuse que je quittais mourut plus tard comme ma mère à Ravensbrück. Je récupérai ses claquettes en bois, lesquelles ne firent pas long feu. A la fin de mon séjour, je marchai pieds nus ; d’ailleurs, il fallait voir mes pieds ! Ils étaient tout ensanglantés avec leur voûte plantaire racornie comme des semelles trouées ! »

Témoignage de Mme Cécile Bigel :

Trois policiers S.S s’étaient arrêtés devant la ferme, mal à l’aise. Ils n’avaient pas mangé et me le firent savoir. Après s’être restaurés au frais de la princesse, ils abusèrent du schnaps dans le café noir. Dans leur ivresse, ils rapportèrent avoir tué le malheureux Hackenberger. En attendant l’arrivée de l’organiste Henry originaire de Cocheren qui venait officier pour les vêpres, les enfants du village partirent sur le lieu de l’exécution. Le corps était recroquevillé, la tête reposant sur l’avant-bras comme s’il dormait. Un des policiers soûlards reconnut dans l’attroupement mon fils Gilbert. «Du bist ein Biigel. Du kannst vom Glück reden. Verschwinden sie alle gehr, Lausbuben ! Tu es un Bigel. Tu t’en tires à bon compte. Disparaissez tous, garnements. »

Version plausible de leur capture (d’après d’autres renseignements) : Un faux bohémien occupé à tailler l’osier des saules dans la forêt accosta nos deux lascars, peu soupçonneux d’imaginer avoir devant eux un quelconque ennemi. Gagnant leur confiance, l’agent allemand dégaina son pistolet et les fit prisonniers.

Lagrange Gérard : En ce mois de juillet, en pleine fenaison, nous chargions le foin dans la Blickwiese le long du talus SNCF entre les deux ponts face à la ferme quand deux hommes tels des diables sortis de leur boîte jaillirent des haies bordant la voie ferrée et dévalèrent la pente devant un tir nourri provenant du Stockfeld. Mon oncle courut après les deux fugitifs qu’il connaissait et quand ils furent arrivés tous les trois dans le rucher, il leur remit en catastrophe leurs effets personnels alors qu’au dehors, devant la façade de la ferme, la meute des S.A. arrivait. En vieux briscards rompus à la guérilla, les deux hommes se couvraient à tour de rôle en lâchant des rafales. Bientôt, ils se perdirent dans les blés bordant la ferme. Grosse déception pour les chasseurs ! Nous en fûmes quittes pour une belle frousse : suite aux tirs qui nous avaient encadrés, l’une des balles s’était fichue dans la charrette. Mon père fouetta les chevaux qui filèrent à bride abattue vers la cour de la ferme protégée par de hauts murs.

Les deux hommes qu’on recherchait n’étaient autres que Hackenberger Pierre, fils d’un cafetier de Cocheren et un Serbe. Ils narguaient ouvertement les pontes locaux et faisaient de temps en temps le coup de feu contre eux. Aux grands moyens les grands remèdes ! On fit appel à la Gestapo et à la Feldgendarmerie. Deux jours après les faits, un camion à croix gammée s’arrêta dans la ferme et une vingtaine d’hommes en uniforme noir bondirent de sous la bâche. Ils campèrent chez nous avec armes et paquetage. Leur mission consistait à prendre morts ou vifs ces deux insoumis. Très vite, ils se déguisèrent en parfaits travailleurs, arborant qui une pioche sur l’épaule, qui une pelle et ils partirent arpenter, par deux ou trois, les différents secteurs rayonnant autour de la ferme.

Le lendemain matin, on ramena les deux rebelles enchaînés qui furent invités à s’asseoir sur le fumier. (La forêt alentour foisonnait de Waldpiraten, c’était souvent des Russes affamés cherchant contact avec les agriculteurs du secteur. Etait-ce l’un d’eux ?) De la chambre de l’étage, avec son ardoise, mon père cherchait à leur envoyer des messages. Il écrivit d’abord une série de noms de villages. Chaque fois, l’un des entravés répondait discrètement non de la tête. Enfin le prisonnier sourit lorsque le nom de Cocheren fleurit sur l’ardoise. Papa sut alors que c’était le fils Hackenberger. Mais tout ce manège n’avait pas échappé à l’agent de la police secrète, intrigué par le comportement du prisonnier en constants mouvements. Mon père, surpris dans son action de questionnement à distance, fut soupçonné d’être leur complice. La Gestapo méfiante le suivit à la trace ; même en allant chercher une salade, il fut poliment accompagné. Par la suite, mon père et mon oncle furent envoyés à Dachau.

L’arrestation des deux rebelles eut lieu un dimanche matin peu de temps avant l’heure des offices. Quand les cloches se mirent à sonner, nous partîmes à la messe que pour rien au monde, nous n’aurions voulu rater ! Un policier nous suivit donc comme une ombre à l’église et stationna dans le clocher pendant que la famille s’installait dans les travées. Monsieur Aug Nicolas fut mis au courant de la situation par mon père ; il alla vite prévenir le père Hackenberger. L’après-midi donc, la sœur du repris arriva et dans un moment de fureur courageuse, elle subtilisa le revolver d’un des gendarmes. Au milieu des vociférations, elle fut finalement maîtrisée. Ce jour-là, le sort des deux hommes fut scellé. Hackenberger eut une mort de faveur : fusillé proprement devant le talus de la voie ferrée par deux coups. Son compagnon eut une mort atroce ; en fait c’est un troisième prisonnier, un Russe capturé, semble-t-il, qui fut obligé sous peine d’être passé par les armes, de l’égorger ! (Son cadavre fut retrouvé près de la Mutterkirche de Farschviller).

Les ordonnateurs de tuerie revinrent et décidèrent d’enterrer d’autorité les deux hommes près du poulailler. Refus catégorique de mon père. Finalement, le corps de Hackenberger fut convoyé par charrette jusqu’à la morgue du village. Sa tête dépassant du cercueil laissait perler du sang : «Das Schwein ist geladen ! le cochon est chargé » dit l’un des bourreaux. Beaucoup d’enfants suivirent l’attelage et quelques-uns furent réprimandés par leurs parents à cause des conséquences. Les villageois submergèrent le corps d’un monceau de fleurs tricolores, ce qui mit les tueurs dans une colère noire. Le père dut ramener lui-même la dépouille de son fils à domicile.

Le Commandant de la Police de Sûreté Metz le 30 juillet 1944

et du Service de Sécurité en Lorraine-Palatinat

Ordonnance de confiscations de biens

Faisant suite à l’exécution de la décision du Chef de l’Administration civile en Lorraine, communiquée le 2 juin 1944 à Saint-Avold par le chef de la propagande de région M. Slesina, rendue publique dans l’édition du 3-4 juin 1944 n° 128 parue dans le journal NSZ Westmark, j’ordonne, étant donné que Pierre Hackenberger né le 1. 09. 1918 à Petite-Rosselle s’est rendu déserteur, la saisie de ses biens et toute la fortune de ses propres parents à savoir celles de:

1) Pierre Hackenberger, né le 29.6. 1890 à Reimsbach-Merzig, demeurant au 93 rue Principale à Cocheren, Canton de Saint-Avold.

2) Guillaumette Hackenberger, née Starck le 18. 08. 1892 à Forbach, demeurant chez son mari.

3) et autres membres de la famille suivant la circulaire n°22 alinéa 1envoyée dans les différents postes en Lorraine.

(Photos et documents, collection particulière)

Un grand « MERCI » à Monsieur Laurent KLEINHENTZ pour m’avoir permis de publier ces témoignages.

Commentaires récents