Henri ROSSET est décédé le 27 septembre 2022.

Néo Verriest avait fait la rencontre d’Henri l’été dernier à Oyonnax, ville où il avait vu le jour il y a 96 ans, le 20 mars 1926. Néo a consigné son récit dans ces quelques pages. Ces témoignages, comme les témoignages recueillis dans le livre blanc des Pupilles, font partie intégrante du patrimoine mémoriel !

Henri Rosset, un déporté au grand cœur : un des derniers rescapés de Neuengamme se confie

Témoignage

« En 1944, interne au lycée Lalande à Bourg-en-Bresse, je termine ma seconde, bien adapté à ma vie de pensionnaire. Les quatre années d’occupation traversées n’ont pas été trop difficiles pour moi, si la nourriture laisse à désirer, les quelques colis envoyés par mon grand-père paysan et ma tante institutrice à Marboz en Bresse me permettent d’améliorer l’ordinaire. Le 6 juin, jour du débarquement en Normandie, la Résistance prend le contrôle d’une partie du département de l’Ain. Dans la ville d’Oyonnax, des affiches sont placardées, invitant les hommes âgés de dix-sept à soixante ans à se joindre à la Résistance. Ceux qui possèdent des armes personnelles doivent s’engager, que ce soit au sein des Francs-Tireurs et Partisans (FTP), d’obédience communiste, ou au sein de l’Armée Secrète (AS), obédience gaulliste.

Ne possédant pas d’armes, je me rends à la mairie, où les résistants prennent mon nom et mon adresse, m’indiquant que je serai prévenu dès qu’un prochain parachutage d’armes sera réceptionné. Habitant non loin de l’Hôtel de Ville, les résistants me proposent de passer de temps à autre pour me confier des missions : porter un pli au terrain d’aviation, faire du terrassement ou des tranchées sur ce même terrain ».

Le 14 juillet, les barrages sautent, Oyonnax est envahi par la Wehrmacht.

« Un ami de mon père, médecin, me fait un certificat médical, préconisant un « repos complet pour début de pleurésie ». A peine le certificat délivré, des soldats allemands viennent inspecter l’appartement, leur demandant ce que je fais au lit ! A la vue des ordonnances, ils repartent… pour revenir une heure après et prendre leur quartier chez nous ! Nous sommes alors réunis dans une seule pièce, ma mère doit leur faire la cuisine et leur préparer tous les lits disponibles. Toutes les munitions de leur compagnie se retrouvent dans le débarras ».

Les hommes de 17 à 60 ans sont arrêtés.

« Le deuxième jour, nous sommes triés en deux groupes : une centaine sont libérés, les 72 autres sont acheminés jusqu’à Lyon, dans la cour de l’hôtel Terminus, gardés par des miliciens, puis à Compiègne », d’où les détenus partent vers Neuengamme. « Tout le monde doit se déshabiller. Toute tentative d’évasion sera réprimée par la fusillade ».

« Autant dire que notre moral prend un certain coup après ce tragique épisode. Pendant ce voyage dans des conditions épouvantables, éprouvantes et inhumaines, certains essayent de s’occuper des plus jeunes, dont je suis. Nous sommes accablés physiquement et moralement, dans une chaleur torride, gagnés par un engourdissement dû au manque d’air, à la soif, à l’angoisse ».

Trois jours dans le noir d’un wagon, sans eau ni nourriture, totalement nus.

« Le 31 juillet au soir, nous arrivons aux portes du camp de la mort de Neuengamme, au milieu du réseau des bras canalisés de l’Elbe. Dès que le convoi s’arrête, ceux qui sont près des ouvertures regardent, et nous décrivent ce qu’ils voient, des hommes habillés avec des haillons, des croix jaunes au dos de la veste, des numéros matricules sur la jambe de pantalon et sur la veste, d’autres sont habillés en bagnards, toujours avec des matricules. Nous n’avons pas le temps de faire de suppositions et subissons le rouage de coups de schlagues, de crosses de fusil. Hébétés, certains se retrouvent à terre et sont roués de coups de pieds. Le chef de camp SS, pour son discours d’accueil, nous dit en nous montrant le four crématoire : « Ici, vous rentrez par la porte et vous sortez par la cheminée ».

Toujours accompagnés des coups, nous sommes habillés de tenus avec notre matricule sur la jambe droite et le côté gauche de la veste ».

L’enfer concentrationnaire commence. Henri n’a que 18 ans.

Le commando d’Henri, transféré à Bremen, construit une base sous-marine. Surveillés par la Kriegsmarine, les détenus, un soir en retard, subissent un appel de cinq heures. « L’appel dure plus de cinq heures. Certains camarades tombent d’inanition, relevés à coups de botte ou de schlague, soutenus par ceux qui se trouvent à côté d’eux. Le lendemain matin, tous les gardiens de la Kriegsmarine sont remplacés par des SS. Les brutalités deviennent, dès lors, monnaie courante. Il ne faut pas s’éloigner des rangs sous peine d’être abattu, comme ce pauvre tzigane qui a voulu ramasser une pomme ».

Le ramassage des cadavres des morts pendant la nuit marque Henri. « Nous sommes alors autorisés à le soutenir pour le conduire au travail, quelquefois à l’infirmerie, souvent à la morgue. Il rejoint ainsi les cadavres de nos camarades, soit enterrés, soit ramenés à Neuengamme pour être incinérés, il n’y a pas de fours crématoires dans les kommandos ».

Les corps sont enterrés dans une fosse, ou transférés à Neuengamme : il n’y a pas de crématoire dans les annexes.

Lors des marches de la mort, Henri est évacué à Sandbostel, les monceaux de cadavres sont entassés à l’entrée. Dans la nuit du 19 avril, les SS rassemblent les quelques déportés qui tiennent encore debout et mitraillent l’ensemble. Certains, ensevelis sous les corps, survivent. Henri en est.

Henri est l’un des rares survivants de Sandbostel. Le visage émacié, hagard, il ne pèse qu’une trentaine de kilos. Il a 19 ans.

Fervent croyant, Henri impute sa survie à sa foi catholique profonde et à cette extrême onction reçue en convalescence. Henri avait survécu pour témoigner. Ce qu’il fit bien des années après, inlassablement, clamant « plus jamais ça » auprès de l’Amicale de Neuengamme, auprès des collégiens et lycéens.

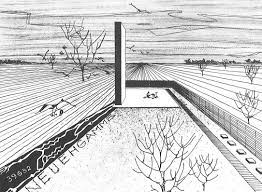

NEUGAMME

Commentaires récents